Loin de l’agitation touristique du centre de Barcelone, le quartier de Sarria Sant Gervasi s’étend dans un dédale d’habitations et de petits commerces. Ni cars de voyageurs, ni grandes enseignes éclairées au néon. A l’heure du déjeuner, des enfants chahutent sur une place, alors que des personnes âgées discutent à l’ombre des arbres. Dans une rue adjacente, un immeuble en briques brunes élève ses six étages. Sur le toit, une piscine. Dans la cour, un terrain de sport bétonné.

Patricia Sospedra Martinez sort de la résidence en poussant la porte vitrée. Cheveux châtains tirés en arrière, lunettes montées de bleu, la quinquagénaire allume une cigarette. Psychologue dans une école pour enfants maltraités, Patricia est née à Sarria Sant Gervasi. Elle a toujours vécu dans le quartier et semble chez elle à chaque coin de rue. Les saluts avec les commerçants et les passants fusent.

Elle ne dit pas bonjour à tout le monde de la même façon. « Bon dia » à la poissonnière du Mercat de la Llibertat (Marché de la Liberté) où elle se fournit en produits frais, « Buenos dias » à la serveuse du café où elle a ses habitudes. Deux « bonjour » et deux langues différentes. Le premier est en catalan, le second en castillan, sa langue maternelle.

En Catalogne, cette agilité linguistique est considérée comme « normale ». Les deux langues coexistent et rythment la vie quotidienne des 7 500 000 habitants de la région. Jusqu’au XXème siècle, le catalan était la langue des quartiers populaires. Le castillan, celle des représentants de la monarchie. La donne change à la fin des années 1890, avec une première vague d’immigration de travailleurs venus d’autres régions de l’Espagne. Ils s’installent dans les zones industrielles de Catalogne. Le castillan se mue alors en langue populaire, et les interactions entre catalophones et castillanophones se font de plus en plus fréquentes.

Pendant la dictature nationaliste de Franco (1936−1975), l’usage du catalan est fortement réprimé, et celui du castillan, imposé dans la région. La transition démocratique qui accompagne la chute du régime permet aux deux langues de retrouver une existence commune.

La langue, affaire publique

Mais depuis le référendum sur l’indépendance de la Catalogne du 1ᵉʳ octobre dernier, la situation s’est tendue. La langue est devenue un sujet épineux, vu par chacun des deux camps, indépendantiste et unioniste, comme l’étendard de l’autre. Dans la famille de Patricia, on en a fait l’expérience ces derniers mois. « Avec ma soeur Andrea, nous avons fêté le Nouvel An à Madrid, raconte Maria, sa fille. Dans la rue, nous parlions en catalan, et des Madrilènes nous ont prises à partie. Pour eux, parler catalan, c’était soutenir haut et fort l’indépendance. »

A l’inverse, le castillan peut être perçu à Barcelone comme la langue des unionistes, opposés à l’indépendance. « Le jour du référendum, j’ai eu peur dans la file quand Maria et Patricia parlaient en castillan, confie Oriol, son mari. Peur que les esprits s’échauffent. » Le raccourci entre usage du castillan et unionisme est pourtant trop rapide : la famille a voté en faveur de l’indépendance de la région.

En Catalogne, la langue n’est pas une affaire privée, mais publique. « Sous Franco, le catalan était persécuté, diabolisé même, détaille Thomas Jeffrey Miley, professeur de sociologie politique à l’Université de Cambridge et spécialiste de la Catalogne. Après sa mort, en 1975, le gouvernement régional – la Generalitat - s’est appliqué à promouvoir le catalan, quitte à être accusé d’exclure le castillan. »

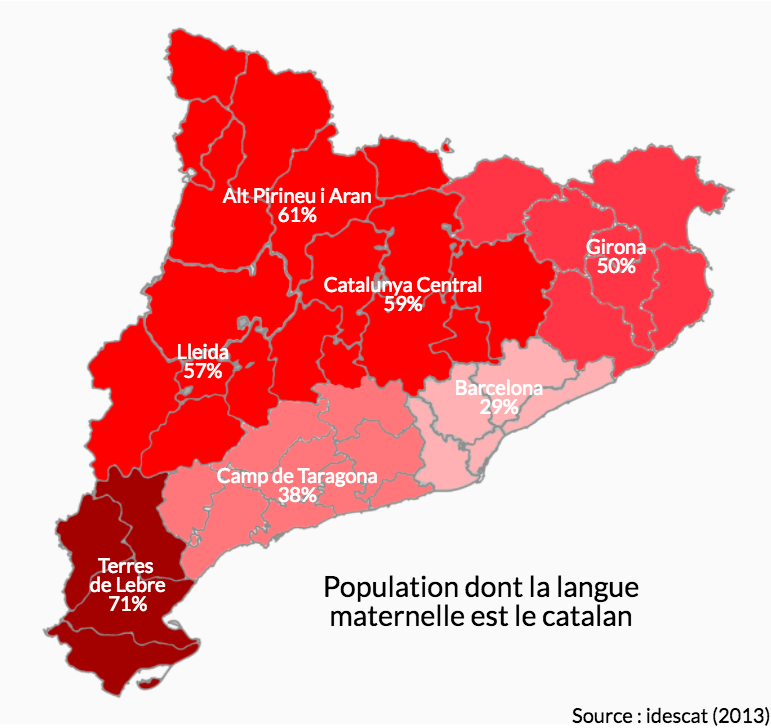

Si la société est bilingue, les disparités linguistiques entre les régions sont fortes, poursuit le sociologue. « Dans les campagnes et les villages, le catalan est la langue dominante. A Barcelone et dans sa vieille banlieue industrielle, c’est le castillan. » Quartier à l’origine populaire, avec une importante population immigrée, Sarria Sant Gervasi fait partie des zones majoritairement castillanophones.

Le feuilleton Dallas comme école du catalan

Les parents de Patricia viennent tous deux du Sud de la péninsule ibérique. Sa mère est née à Séville, son père à Cadix, près du détroit de Gibraltar. « A la maison, on parlait castillan, explique-t-elle. A l’école aussi. Sous Franco, le catalan n’était parlé que dans l’intimité. » La chute du gouvernement militaire en 1975 entraîne un retour progressif du catalan dans les classes. Mais pour la génération de Patricia, son enseignement reste très limité. « Une heure par semaine. En comparaison, j’étudiais le français trois heures par semaine. »

Le catalan s’apprend surtout dans la rue et la cour de récréation. C’est un argot propre à Barcelone, qu’elle parle avec un accent andalou. La télévision va lui permettre d’apprendre la langue de façon plus formelle. « Grâce à Dallas ! On pouvait voir la série en castillan ou en catalan, selon les chaînes. »

Aujourd’hui, Patricia pratique les deux langues avec la même aisance, passant de l’une à l’autre afin de s’adapter à son interlocuteur. « On repère rapidement quelle langue utiliser avec qui. C’est une question d’éducation et de respect, pour faciliter l’échange. Puis quand on prend l’habitude de parler une certaine langue avec une personne, on la garde. »

C’est notamment le cas avec son mari. Elle a rencontré Oriol à l’âge de 18 ans. Le jeune homme vient d’une famille catalane, mais ils échangent alors en castillan car le catalan de Patricia est encore balbutiant. Trente-cinq ans plus tard, ils n’ont pas changé de langue. « Ça ne serait pas naturel ! » s’exclame-t-elle. Ils ont toutefois décidé d’élever leurs jumelles, Maria et Andrea, de façon bilingue. Patricia leur parle en castillan, Oriol en catalan.

Autour de la table de la cuisine, dans l’appartement familial, les deux langues finissent par se mêler. « On peut commencer une phrase en castillan et la finir en catalan sans vraiment s’en rendre compte » explique Maria. « Nos oreilles se sont habituées, parfois je ne distingue même plus quelle langue j’entends » ajoute sa mère.

Patricia explique les différences entre le catalan et le castillan :

« Mauvaise foi »

Si le bilinguisme est naturel chez les Sospedra Martinez, la question de la langue est maintenant « instrumentalisée par la classe politique » selon Thomas Jeffrey Miley, sociologue à l’Université de Cambridge. Joaquim Coll formule cette accusation vis-à-vis des dirigeants catalans. Il est historien et ancien vice-président de la Societat civil catalana (Société civile catalane), une organisation opposée à l’indépendance. « Après la dictature, la Generalitat a voulu “normaliser” la langue catalane, explique-t-il. Mais les nationalistes ne souhaitent pas normaliser la langue, ce qu’ils veulent, c’est une société monolingue en catalan ! »

Dans le statut d’autonomie de la région, en vigueur depuis 1979, la loi indique que « le catalan est la langue propre de la Catalogne. » Elle ajoute qu’il est, avec le castillan, la langue officielle de la région. Cette distinction entre langue propre et langue officielle fait bondir Joaquim Coll : « Dire que le catalan est la langue “propre” de la Catalogne… est-ce que cela veut dire que le castillan est une langue impropre ? Une langue étrangère ? »

Côté indépendantistes, le castillan est bel et bien vu comme une langue sinon étrangère, au moins coloniale. Pour Xavier Vila, professeur en linguistique à l’Université de Barcelone et fervent défenseur de l’indépendance, « la langue catalane n’est peut-être plus persécutée aujourd’hui mais elle est mise dans une position secondaire par l’Etat espagnol. Récemment, une proposition de loi a été déposée à Madrid pour que les fonctionnaires des territoires ne soient pas obligés d’en connaitre la langue ! »

Le linguiste n’hésite pas à comparer l’Etat espagnol, qu’il soupçonne de chercher à imposer par tous les moyens le castillan en Catalogne, à l’Allemagne occupant l’Alsace et la Lorraine après la guerre franco-prussienne de 1870 : « C’est un régime autoritaire, qui essaye de faire en sorte que la population s’assimile et adopte la culture, la langue qu’il veut. »

Dans les deux camps, l’argumentaire est identique. Chacun dénonce le « suprémacisme » de l’autre, et sa tentative de manipuler l’opinion publique et d’instrumentaliser la question de la langue pour arriver à ses fins.

Chez les Sospedra Martinez, on assiste résigné à la bataille. « Les indépendantistes, les unionistes… Tous manipulent la question de la langue, tous sont de mauvaise foi » estime Oriol en haussant les épaules. La famille est unanime : rien ne changera. La Catalogne ne deviendra pas indépendante dans les prochains mois. « Puis dans quelques années, prophétise Patricia, quand la situation se sera un peu calmée, un gouvernement régional moins modéré organisera à nouveau un référendum, et on revivra la même chose ! » Mais, selon eux, les habitants de la région continueront quoi qu’il en soit d’utiliser le catalan et le castillan à leur convenance. « C’est devenu une habitude pour trop de monde. »

Travail encadré par Jean-Baptiste Naudet, Fabien Palem, Cédric Rouquette et Cédric Molle-Laurençon.