Miquel Sellarès a sorti la tenue de combat. Emmitouflé dans un grand imperméable gris, une large écharpe jaune attire d’abord l’attention. De plus près, le petit ruban de la même couleur, symbole contestataire des Catalans face à l’emprisonnement de plusieurs leaders indépendantistes, se détache. Dans un café dont l’unique charme est de faire face à la Sagrada Familia, le premier policier de Barcelone est en terrain connu, dans son quartier d’Eixample. Sellarès est le père de la police catalane, les Mossos, présents dans la région depuis le XVIIIème siècle et supprimés par Franco, dont Sellarès a repris le nom. Et quand il s’agit d’aborder son « pays », la Catalogne, l’homme est bavard. Entre deux gorgées de Vichy catalan — l’eau régionale —, il passe la première et impose son rythme. « La Catalogne est une nation. Au même titre que la France. » À 71 ans, il observe avec recul la frénésie de débats que ses Mossos suscitent. Trop indépendantiste pour certains unionistes, pas assez dévouée à la cause catalane pour d’autres autonomistes, la police régionale cristallise les tensions. Mais son fondateur, lui, demeure une figure populaire du catalanisme et un symbole du combat indépendantiste catalan.

Dans ses pas se trouve l’histoire d’une Catalogne marquée par des années de lutte. D’abord contre la dictature, ensuite contre la domination politique de Madrid. Un monde de révoltés que Sellarès côtoie au quotidien.

Miquel Sellarès, le « maréchal clandestin »

« La première fois que je suis entré dans la clandestinité, c’était chez les boy scouts. » Sellarès a alors 10 ans et déjà des convictions bien tranchées. Avec ses copains scouts, ils font tourner le Justificacio de Catalunya, un essai sur la situation catalane, interdit par Franco et écrit par Josep Armengou en 1955. Un acte symbolique mais ô combien important pour le jeune Sellarès, dont le père, Jaime, est « un ouvrier d’extrême-gauche, farouchement opposé à Franco ». Comme beaucoup de ses amis, il évolue dans un milieu où l’opposition au Caudillo est partout. Et en premier lieu à la maison. Alors, quand il perd ses parents à l’âge de 16 ans, l’épreuve est difficile. « Ça a été très dur et j’ai dû quitter Barcelone », confie gravement le vieil homme. Direction Israël. Une destination incongrue pour cet athée convaincu. Ce voyage fondateur de neuf mois, entouré d’amis israéliens rencontrés à Barcelone, Sellarès aime en parler. Là-bas, son regard sur la Catalogne évolue. « J’ai été marqué par la capacité de ce nouveau pays à se défendre face aux envahisseurs arabes », affirme-t-il. Et pour se défendre, quoi de mieux qu’une force armée entièrement dédiée à son peuple ? Pour la première fois, germe dans l’esprit de Sellarès l’idée d’une police régionale.

Il rentre à Barcelone en 1963. À 17 ans, le jeune Sellarès découvre l’effervescence des groupes activistes anti-Franco. Dans une Catalogne volontairement marginalisée par le dictateur, de nombreux mouvements de lutte s’organisent. Sellarès cherche à tout prix à en faire partie. Il côtoie alors les membres du Front nacional de Catalunya (FNC, Front national catalan), un parti politique nationaliste, et plus particulièrement Jaume Martinez Vendrell, un militaire indépendantiste catalan. Vendrell est un radical qui a mis en place à la fin des années 1960 une organisation armée pour la libération de la Catalogne. Aux côtés des membres du FNC, Sellarès s’éveille lentement au combat politique. Il veut libérer la Catalogne du joug franquiste. Mais aussi et déjà l’imagine-t-il indépendante. Une idée encore largement minoritaire parmi les Catalans.

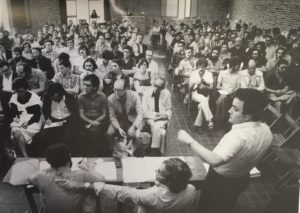

Il rencontre également des membres importants de l’ETA — organisation armée basque indépendantiste —, et participe à la mise en place de l’assemblée de Catalogne en 1971, une assemblée clandestine composée de nombreux intellectuels et futurs politiciens catalans. Les autonomistes et indépendantistes de demain s’y réunissent, dans le quartier de la Sagrera à Barcelone, pour organiser la résistance à Franco.

Pour Sellarès, la lutte devient une évidence. Mais pas à n’importe quel prix. Les armes, ce n’est pas vraiment son truc. Il ne concède avoir jeté que « quelques cocktails molotovs pas méchants ». Et son fait d’arme le plus notoire ? Avoir été présent lors du coup de filet des 113 en 1973, quand, avec des membres de l’Assemblée de Catalogne, il est arrêté par la police franquiste dans l’église de Santa Maria Mitjancera à Barcelone. Cette réunion clandestine lui vaut son premier séjour en prison. Trente-neuf jours à la Modelo, la prison franquiste de Barcelone.

« À cette époque, j’étais El Marisqual ! C’était mon surnom. » “Le maréchal” en catalan. Celui qui dirige, sans vraiment aller au front. Celui qui met en place les codes de couleurs des chemises des compagnons de lutte. Ou encore celui qui cache des membres de l’ETA en Catalogne. « On arrivait même à contrôler les émissions de radio de la police franquiste », s’amuse le vieil homme. Un vrai “maréchal” de la clandestinité animé par un refrain lancinant : vivre dans une Catalogne indépendante.

Miquel Sellarès, le policier en costume

À la mort de Franco en 1975, la lutte clandestine cesse. Dans cette période de transition démocratique, la résistance se porte désormais sur des revendications autonomistes et indépendantistes. La Catalogne ne se préoccupe plus de Franco mais de son destin à elle. Les clandestins d’hier deviennent les nouveaux dirigeants de la Generalitat, l’organisation politique mise en place en 1979 pour diriger la région. Miquel Sellarès et Jordi Pujol, figure importante de la lutte antifranquiste, fondent la Convergencia democratica de Catalunya (CDC, Convergence démocratique de Catalogne). Parti politique d’obédience autonomiste créé en 1974, la CDC sera au coeur de la scène politique catalane pendant plus de quarante ans. Sellarès le « maréchal clandestin » — comme il aime à le dire — peut maintenant endosser l’habit du dirigeant politique. Un costume qui lui permet d’influer directement sur les thématiques qui lui sont chères. Parce que Sellarès a une obsession, héritée de ses années sous Franco : mettre en place une force de police indépendante de Madrid. « La langue et la police sont deux choses indispensables à tout État. C’était primordial de pouvoir se doter de cet outil », assure le Barcelonais. Un projet délirant pour les Catalans. L’uniforme les effraie bien plus qu’il ne les rassure.

Jordi Pujol me répétait sans cesse : « Non mais tu as lu trop de BD, ça ne marchera jamais ! » – Miquel Sellarès

Mais pour Sellarès, qui a subi à de multiples reprises les affres de la police de Franco – plus d’une cinquantaine de jours de prison —, l’indépendance vis-à-vis de Madrid ne peut passer que par là. « Je voulais une police non-violente, et surtout sans couleur politique. » Critique tout juste masquée de la Guardia civil, cette police nationale espagnole qu’il accuse d’être « totalement dévouée au nationalisme d’État ».

Les dirigeants de son parti, Pujol en tête, ne veulent pas brusquer Madrid. Depuis la mise en place en 1979 du premier statut d’autonomie de la Catalogne, la Generalitat est devenue l’institution chargée de gouverner la Catalogne et le catalan une langue officielle, au même titre que le castillan. Alors pour la CDC, qui est parvenue à placer Pujol à la tête de la région en 1980, perdre ces acquis serait bien plus problématique.« Jordi Pujol me répétait sans cesse : “Non mais tu as lu trop de BD, ça ne marchera jamais.” » La tentative manquée de coup d’État, opérée en 1981 par Antonio Tejero, un ancien colonel de la Guardia civil et adorateur de Franco, fera néanmoins flancher le leader de la CDC : si les franquistes se réveillent, la Catalogne aura sûrement besoin de sa force de protection.

En 1983, la nouvelle police régionale catalane, appelée Mossos d’Esquadra, est officiellement créée. Une victoire pour les autonomistes. Son premier directeur n’est autre que Miquel Sellarès. Ça ne durera qu’un an avant que celui-ci ne se consacre exclusivement à ses fonctions de directeur de la Fondation pour la documentation politique et de membre de la CDC. Au début, seuls soixante Mossos sont sous sa coupe. « Madrid ne voulait pas laisser grandir la base. C’était un risque pour eux. » Dans ces premières années, leurs pouvoirs sont quasi nuls. Tout juste peuvent-ils servir de corps de garde pour la mairie de Barcelone.

« Je ne pouvais même pas faire de rondes dans les trains. Notre action était très limitée. » Le directeur de la protection de la Generalitat — son titre officiel — est donc forcé de composer avec la matoiserie du monde politique. Les pourfendeurs catalans de Franco doivent encore et toujours dialoguer avec Madrid. Et les proches de Sellarès et anciens membres de l’assemblée de Catalogne, Jordi Pujol, Josep Benet (député au Parlement catalan), Josep-Lluis Carod (vice-président de la Catalogne dans les années 2000) et d’autres, se trouvent en tête de ce cortège contestataire. Toujours accompagnés de Sellarès. « Madrid a accepté une police en Catalogne parce qu’elle n’avait pas le choix. C’était : “Si tu t’abstiens ou votes pour moi aux Cortès, je t’accorde plus de pouvoirs” », commente Jofre Montoto, spécialiste de la sécurité et auteur d’un livre sur les Mossos : Mossos d’Esquadra, Com és la policia de Catalunya.

À grands coups d’accords politiques entre Jordi Pujol et Madrid, ses Mossos gagnent en pouvoir et en autonomie. En 1994, ils deviennent le corps principal de la région, au détriment de la Guardia civil. Et aujourd’hui, ils sont plus de 16 500, présents dans toute la Catalogne.

Le premier policier de Barcelone en est fier. « Les Mossos ont aujourd’hui beaucoup de pouvoir et, surtout, ils sont neutres. Ils ne sont là que pour protéger les Catalans », affirme-t-il en souriant, évocation à peine voilée pour leur bienveillance lors du référendum du 1er octobre 2017.

Miquel Sellarès, l’indépendant

Si Sellarès a toujours été constant dans son attachement à la défense de la culture catalane, on ne peut pas en dire autant dans ses choix politiques. Il est un indépendant. « Il a perdu de son influence à force de changer de groupe politique », appuie Josep Salom, député de Barcelone et ancien membre de la Convergence démocratique. Il quitte la CDC en 1979 pour participer à la fondation des Nacionalistes d’esquerra (NE, Nationalistes de gauche), un mouvement politique indépendantiste. Son objectif ? Revendiquer le droit à l’autodétermination. Sans réel succès aux différentes élections, le mouvement est dissous en 1984 et Sellarès retourne à la CDC, un parti qui pèse en Catalogne. La CDC dirige la Generalitat sans interruption entre 1980 et 2003. Mais là encore, l’indépendance du Barcelonais — cette fois face à la corruption — le pousse à quitter le parti. En 1990, il dénonce les magouilles de Luis Prenafeta, secrétaire général de Jordi Pujol et actuellement accusé de corruption urbaine et blanchiment d’argent dans le cadre de l’affaire Pretoria. « Je l’ai [Jordi Pujol, ndlr] prévenu plusieurs fois, avoue-t-il. Ça ne pouvait pas continuer comme ça et je suis parti. »

Alors, si le combat politique cesse au tournant des années 1990, l’activisme, lui, continue. Plus sage et plus intellectuel. Acteur de plusieurs associations catalanistes (Òmnium Cultural, Centre d’études stratégiques de la Catalogne), la plume demeure son arme favorite. Dans la droite lignée de ses anciens compagnons de l’assemblée de Catalogne, l’historien Josep Benet ou l’écrivain Joan Colomines notamment, Sellarès fait partie de ces indépendantistes qui optent pour le combat intellectuel. Il écrit des bouquins, prend position dans des journaux (El Punt et Deia notamment) et lance même un média de communication, Tribuna Catalana, actif de 2000 à 2017. « Sa seule aspiration a toujours été de faire de la Catalogne un pays libre et indépendant. Et c’est toujours le cas », continue Josep Salom.

À 71 ans, il cherche à convaincre, toujours et partout. Même dans un café sans charme. « Lisez cet article, il est sensationnel ! » Intitulé Logica Colonial, le papier en question a été écrit par l’historien Joan Culla. Le texte dénonce les méthodes du pouvoir central à l’égard du pays catalan. Toujours la même mélodie. Avant de nous quitter, le vieil homme, en nous tendant ses deux ouvrages, glisse une dernière phrase : « Si Franco était resté deux ans de plus, j’aurais pris les armes ».

[box title=“Bio express ” box_color=”#f53f3C” radius=“16”]1946 Naissance à Barcelone

1971 Participe à la création de l’Assemblée de Catalogne

1974 Cofonde le parti Convergencia de Catalunya (CDC)

1983 Devient le 1er directeur de la protection de la Generalitat

1990 Quitte la CDC[/box]

Travail encadré par Jean-Baptiste Naudet, Fabien Palem et Cédric Rouquette.